Tags

Speciali«La bomba è sotto il tavolo e il pubblico lo sa, probabilmente perché ha visto l’anarchico mentre la stava posando. Il pubblico sa che la bomba esploderà all’una e sa che è l’una meno un quarto – c’è un orologio nella stanza – la stessa conversazione insignificante diventa tutta a un tratto molto interessante perché il pubblico partecipa alla scena. Gli verrebbe da dire ai personaggi sullo schermo “Non dovreste parlare di cose così banali, c’è una bomba sotto il tavolo e sta per esplodere da un momento all’altro”».

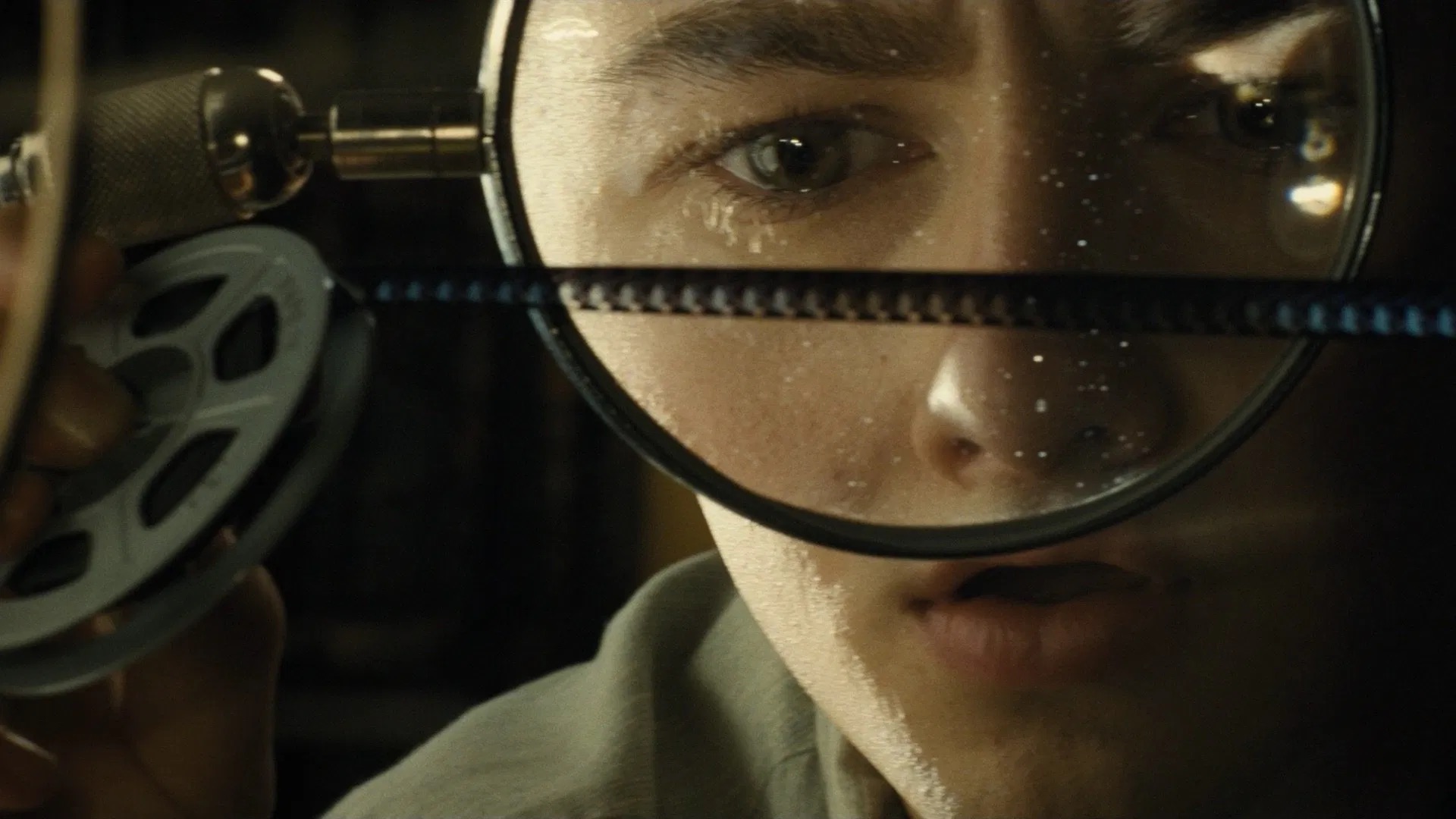

Se, come esplicitato in The Fabelmans, uno dei maestri di Steven Spielberg è stato senza dubbio John Ford, allo stesso tempo è innegabile l’influenza che Alfred Hitchcock ha esercitato sul regista di Cincinnati, che sin dal suo film d’esordio ha giocato con gli spettatori, con la tensione e con la suspense, che si lega inevitabilmente alla paura, all’ignoto, a ciò che viene celato e proprio perché non si vede o non si conosce allora spaventa ancora di più. Proprio come disse Sir Alfred nella celebre intervista con François Truffaut.

Tra i tanti elementi interessanti di un gioiello girato in soli 13 giorni c’è senza dubbio il fatto che non sapremo mai chi sia il killer alla guida del mezzo che insegue il malcapitato Mann: sappiamo solo che le sue vittime sono sparse lungo diversi Stati d’America, come raccontano le targhe esposte come trofei sul muso dell’autocisterna. Spielberg gioca con lo spettatore, lo incuriosisce, lo mette alla prova, come quando per un attimo viene data l’illusione che l’autista possa mostrarsi facilmente: Mann si ferma a fare benzina, il camion accosta accanto a lui e il finestrino del conducente è abbassato e tutto fa pensare che da lì a pochi istanti vedremo il suo volto, ma l’intrusione del benzinaio nella soggettiva di David blocca tutto. Infastidisce lui, ma anche gli spettatori, che vorrebbero sapere. Una soluzione visiva che segna una rottura con il cinema classico e che verrà utilizzata nuovamente pochi anni dopo dallo stesso Spielberg in una delle sequenze più celebri di tutto il suo cinema.

In apertura un bambino chiede alla madre di poter entrare nuovamente in acqua, e lei acconsente, nonostante sia poco convinta. Da questo momento è un susseguirsi di inquadrature che raccontano il punto di vista di Brody, che spazia con il suo sguardo su ogni angolo d’acqua disponibile: lui sa, gli spettatori sanno, i turisti e i cittadini no. È qui che Spielberg mette in pratica le la spiegazione teorica che il cineasta inglese ha offerto a François Truffaut sulla differenza tra sorpresa e suspense: sappiamo che arriverà lo squalo, solo non si sa quando. Il montaggio sempre più rapido, lo sguardo di Brody che si sposta continuamente ad ogni stimolo e falso allarme, finché un pezzo di legno galleggia nell’acqua e uno dei bagnanti chiama invano il suo cagnolino: la tensione inizia a salire, le note della straordinaria partitura di John Williams accompagnano l’inquadratura sottomarina dal basso verso l’alto, quando assumiamo il punto di vista della bestia. Poi, il sangue. E la macchina da presa che si sposta su Brody, con un meraviglioso effetto Vertigo (Hitchcock, ancora una volta) destinato a rimanere impresso nella memoria collettiva. Caos. Fuga dall’acqua. E infine la quiete angosciante di un materassino dilaniato, sul quale il piccolo Alex a inizio sequenza si era buttato tra le onde dell’Oceano, per non uscirne più. C’è un’altra sequenza del film che vive del concetto di suspense, dal sapore di attesa e di calma apparente: Brody, il biologo marino Matt Hooper (Richard Dreyfuss) e il cacciatore Quint (Robert Shaw) sono sul loro peschereccio, l’Orca, in attesa che passi la notte e possano provare nuovamente a uccidere lo squalo. È in questo frangente che i tre iniziano a raccontare le loro ferite, che siano fisiche o traumi da cui è difficile guarire, che si tratti di morsi di pescecane o dei ricordi dell’equipaggio dell’Indianapolis nel 1945, con riferimento alla bomba atomica, la cicatrice più profonda, un senso di colpa che riemerge dagli abissi, come lo squalo che li attaccherà di sorpresa da lì a poco.

Le auto si bloccano davanti al recinto, dove regnano solamente il buio e il silenzio: lo spettatore sa che le gabbie non hanno voltaggio, a differenza del professor Grant, di Ian Malcolm, Lex, Tim e Donald Gennaro, che sono convinti sia solo un breve calo di tensione passeggero. Anche in questo caso il gioco avviene per sottrazione: nel silenzio la terra inizia a tremare, l’acqua nei bicchieri dentro l’auto si increspa in superficie ed è allora che il giovane Tim prende degli occhiali a infrarossi dall’auto e inizia a guardarsi intorno finché non viene colpito dall’assenza della capra offerta quello stesso pomeriggio al t-rex come pranzo. Un pezzo della quale che poi si ripresenta sul tettuccio apribile della jeep, mentre la macchina da presa sale lentamente fino a mostrarci il tirannosauro intento a gustarsi il suo pasto. Anche in questa situazione la paura è figlia, prima di tutto, del non conoscere, del non sapere cosa stia per accadere.