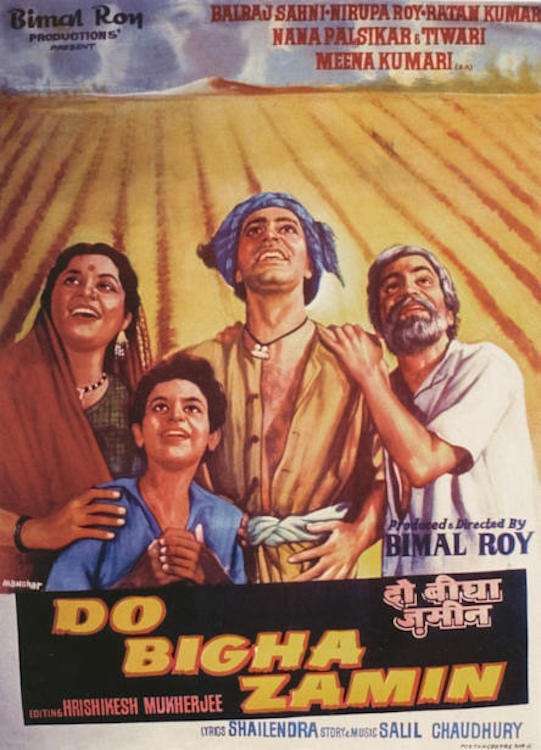

Due ettari di terra

Do Bigha Zamin

Durata

142

Formato

Regista

Da un piccolo villaggio tiranneggiato da un proprietario terriero, Shambu (Balraj Sanhi) parte alla volta di Calcutta per guadagnare abbastanza denaro da poter ripagare i suoi debiti e proteggere la casa e la terra.

Inizia come una commedia musicale per poi proseguire sulle orme del Neorealismo, con omaggi evidenti al cinema italiano degli anni ‘40 (da Sciuscià a Ladri di biciclette). Una pellicola anomala, quindi, che gioca con i generi riuscendo ad amalgamare due tradizioni cinematografiche all’apparenza inconciliabili. Eppure Bimal Roy vince la sfida, raccontando la realtà dei contadini indiani e la vana promessa cittadina che li spinge lontani da casa con un mix di sentimento melodrammatico e impegno civile. Commuove il rapporto padre-figlio, così come la figura della madre, donna che si emancipa per necessità, superando i suoi stessi pregiudizi. Ma restano efficaci anche i personaggi di contorno, dalla burbera padrona di casa che nasconde in realtà una profonda generosità agli amici del bambino, semi delinquenti che gli insegnano a sopravvivere alla bell’e meglio in una città che iniziava già a trasformarsi in metropoli (notevoli le inquadrature notturne, in cui la luce al neon ha una carica alienante non indifferente). Se la prima sequenza musicale è splendidamente ritmata e coreografata, proseguendo nel film le canzoni si fanno via via più rarefatte e malinconiche, fino a sparire del tutto nei momenti più intensi di climax emotivo. Pur citando e omaggiando esplicitamente il cinema indiano precedente e nonostante qualche didascalismo di troppo, Roy produce quindi una cesura importante e netta con lo stesso. È questo un ulteriore merito del film: la sua funzione di apripista per una nuova generazione di cineasti (Satyajit Ray su tutti) interessati a un modello di cinema che voleva innovarsi e trattare tematiche più realiste. Presentato alla settima edizione del Festival di Cannes.