Captive State

Captive State

Durata

109

Formato

Regista

La Terra, dopo un'invasione, è governata dagli alieni ormai da dieci anni. La popolazione è divisa tra chi accetta il presente e chi si oppone al governo alieno, organizzando una ribellione.

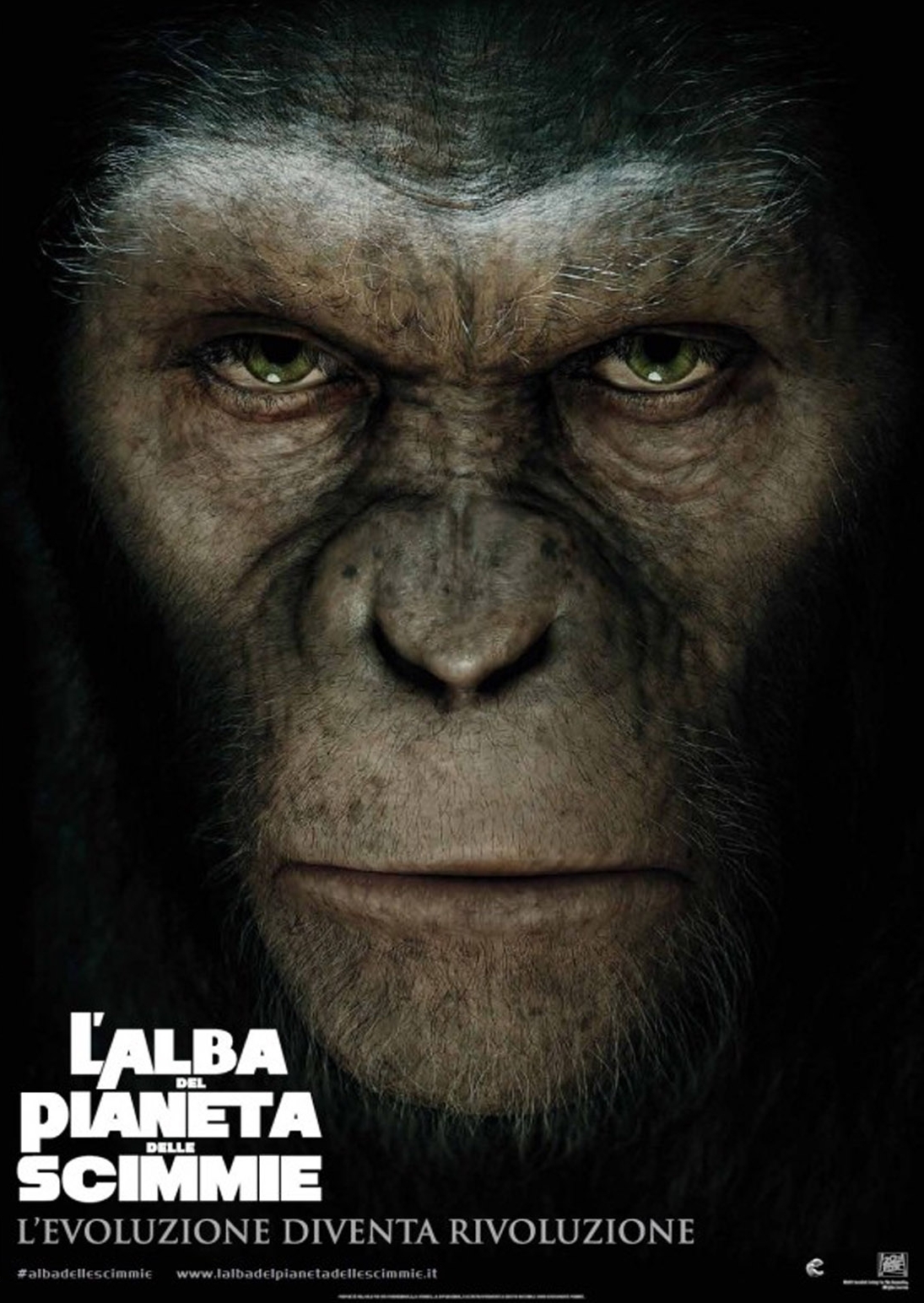

Più che il racconto di un’invasione aliena Captive State è “una storia d’occupazione aliena”, come lo definisce il regista Rupert Wyatt, già dietro la macchina da presa per il reboot L’alba del pianeta delle scimmie (2011). Ambientato a Chicago, il film si configura fin dalle prime battute come un prodotto di fantascienza dalle atmosfere cupe e nichiliste: alquanto spiazzante e originale per il modo in cui cerca di ritagliarsi un approccio personale al genere dal taglio pensoso e riflessivo, cadenzato e ipnotico, calato in un’America allo sbando ed esplicitamente divisa tra caos e ordine, tra democrazia e anarchia. Col passare dei minuti però l’immersione in universo post-apocalittico degradato e in un clima di totale sospensione perde progressivamente mordente, l’ispirazione della sceneggiatura latita e il vuoto pneumatico è sempre dietro l’angolo. Il risultato finale è probabilmente più estenuante e paralizzante che affascinante e seducente, ma il coraggio non manca e il lavoro sulla messa in scena, pur con qualche pretenziosità di troppo, regala più di una sequenza d’impatto. La presenza degli alieni è in realtà soltanto un pretesto, tanto che le creature irrompono sulla scena molto tardi e non si investe molto né sulle loro prerogative né sul design per rappresentarle (il budget non a caso è abbastanza contenuto per un film di questo tipo e ammonta a circa 25 milioni di dollari). Fiore all’occhiello dell’operazione, chiaro esempio di sci-fi psicologica, è l’ottima interpretazione, nei panni di un poliziotto, di John Goodman, alle prese con una dei ruoli più catatonici e sotto le righe della sua carriera: una maschera impassibile e silente, caricata di radicali e oscuri contrasti interiori ed esteriori, che avrebbe avuto un impatto anche maggiore all’interno di un film più equilibrato e compatto.

Più che il racconto di un’invasione aliena Captive State è “una storia d’occupazione aliena”, come lo definisce il regista Rupert Wyatt, già dietro la macchina da presa per il reboot L’alba del pianeta delle scimmie (2011). Ambientato a Chicago, il film si configura fin dalle prime battute come un prodotto di fantascienza dalle atmosfere cupe e nichiliste: alquanto spiazzante e originale per il modo in cui cerca di ritagliarsi un approccio personale al genere dal taglio pensoso e riflessivo, cadenzato e ipnotico, calato in un’America allo sbando ed esplicitamente divisa tra caos e ordine, tra democrazia e anarchia. Col passare dei minuti però l’immersione in universo post-apocalittico degradato e in un clima di totale sospensione perde progressivamente mordente, l’ispirazione della sceneggiatura latita e il vuoto pneumatico è sempre dietro l’angolo. Il risultato finale è probabilmente più estenuante e paralizzante che affascinante e seducente, ma il coraggio non manca e il lavoro sulla messa in scena, pur con qualche pretenziosità di troppo, regala più di una sequenza d’impatto. La presenza degli alieni è in realtà soltanto un pretesto, tanto che le creature irrompono sulla scena molto tardi e non si investe molto né sulle loro prerogative né sul design per rappresentarle (il budget non a caso è abbastanza contenuto per un film di questo tipo e ammonta a circa 25 milioni di dollari). Fiore all’occhiello dell’operazione, chiaro esempio di sci-fi psicologica, è l’ottima interpretazione, nei panni di un poliziotto, di John Goodman, alle prese con una dei ruoli più catatonici e sotto le righe della sua carriera: una maschera impassibile e silente, caricata di radicali e oscuri contrasti interiori ed esteriori, che avrebbe avuto un impatto anche maggiore all’interno di un film più equilibrato e compatto.