Nel corso degli anni, non tutti i Leoni d'oro hanno ruggito con la stessa intensità, come vi raccontavamo nel nostro speciale dedicato ai Leoni d'oro deludenti che trovate in allegato in fondo all'articolo. Gran parte dei film che hanno trionfato a Venezia sono opere di qualità eccelsa, ma in qualche edizione (soprattutto recente) della Mostra a ottenere il massimo riconoscimento non è stato il film migliore del concorso.

Andiamo allora a scoprire allora, provando un po' a tracciare una piccola contro-storia della Mostra del cinema di Venezia, 20 film che avrebbero dovuto vincere il Leone d'oro e sono stati invece privati del riconiscimento principale del festival di cinema più antico del mondo.

STROMBOLI TERRA DI DIO (Roberto Rossellini, 1950)

Accompagnato da un enorme chiasso mediatico per la storia d'amore fedifraga che nacque sul set tra Rossellini e la star hollywoodiana Ingrid Bergman, Stromboli terra di Dio rappresenta il film della svolta per il regista romano, che abbandonò il Neorealismo e si aprì a un cinema più intimista e spirituale. Rossellini, durante la lavorazione, improvvisava giorno per giorno (incluse infatti la famosa scena dell'evacuazione dell'isola a causa di un'inattesa eruzione) e il film risente, non di rado, di questo procedere ondivago, a zig-zag, tra fiammate documentarie (stupenda e indimenticabile la scena della pesca dei tonni), convulsioni intimiste (con la Bergman decisamente in parte nel ruolo della donna moderna circondata da un mondo antico e ostile) e digressioni più spirituali ed ermetiche (il finale, in bilico tra panteismo e cristianesimo). In quell'anno il Leone d'oro andò, nonostante la presenza di uno capolavori di Rossellini, al film Giustizia è fatta di André Cayatte.

SENSO (Luchino Visconti, 1954)

Tra i più alti risultati prodotti dal cinema italiano, Senso è il capolavoro che racchiude in sé tutta la poetica di un Luchino Visconti in grado di fare tesoro della sua esperienza nelle messinscene teatrali per comporre un affresco storico che condensa mélo, opera lirica e pittura, secondo un modello di rara perfezione formale. Attraverso una (ri)lettura rigorosa della Storia, il film è da considerare la testimonianza cinematografica più importante del Risorgimento italiano, in cui convivono spirito patriottico, fiammeggiante romanticismo, disgregazione morale e sentimento di disillusione, nonché il compendio ideale del melodramma, dove l'impianto operistico è evidente fin dalla straordinaria sequenza della rappresentazione de Il Trovatore di Giuseppe Verdi al Teatro La Fenice, ouverture del film. Straordinario per uso del colore, direzione degli attori e composizione dell'immagine, sia negli interni minuziosamente decorati, sia negli esterni (memorabile la battaglia di Custoza, modellata sui dipinti di Silvestro Lega e Giovanni Fattori). Al capolavoro Visconti, vincitore del Leone d'oro per Vaghe stelle dell'orsa solo una decade più avanti, venne incredibilmente preferito per il Leone d'oro Giulietta e Romeo di Renato Castellani, nell'anno in cui il premio principale della Mostra assunse la denominazione di Leone d'oro in via definitiva.

A QUALCUNO PIACE CALDO (Billy Wilder, 1959)

Giunto alla sua sedicesima pellicola e dopo una carriera già costellata di opere che hanno segnato la storia del cinema, Billy Wilder riesce nel magico compito di dare vita a quella che alcuni critici hanno descritto come “il film perfetto” o “la più grande commedia della storia del cinema”. Se il ritmo (come sempre, in Wilder, fenomenale) e la genialità dell'intreccio (con i temi del travestimento e dello scambio di ruoli, topoi del regista, qui portati a vero e proprio vulnus narrativo) non rappresentano nulla di nuovo nella filmografia wilderiana, è nella capacità di rendere, attraverso il filtro della commedia, leggeri e non scandalosi temi come le stragi dei gangster e, soprattutto, l'omosessualità latente in ogni persona, che Billy Wilder si rivela un vero e proprio genio del cinema, allo stesso tempo malizioso e pungente, delicato e spregiudicato. Il resto lo fanno il terzetto di attori protagonisti (con una Marilyn Monroe in stato di grazia, qui alla miglior interpretazione della sua carriera), scene entrate di diritto nella cultura popolare occidentale del '900 (Curtis che finge di essere un magnate che colleziona conchiglie Shell in giro per il mondo; Marilyn che suona l'ukulele) e la celebre frase finale, «nessuno è perfetto», che con il suo furbo candore potrebbe riassumere in tre parole tutta la filmografia del regista. Il Leone d'oro del 1959 andò a due film italiani ex aequo, La grande guerra di Monicelli e Il generale Della Rovere di Rossellini, ma quello di Billy Wilder sarebbe stato un Leone sicuramente epocale e rivoluzionario, oltre che decisamente avanti nei tempi, nella scelta di una commedia aurea, prototipo insuperato del genere. Ma le commedie com'è noto, dalla notte dei tempi, quando si parla di festival raramente entrano realmente in gioco in termini di posta in palio e sono considerate per premi importanti.

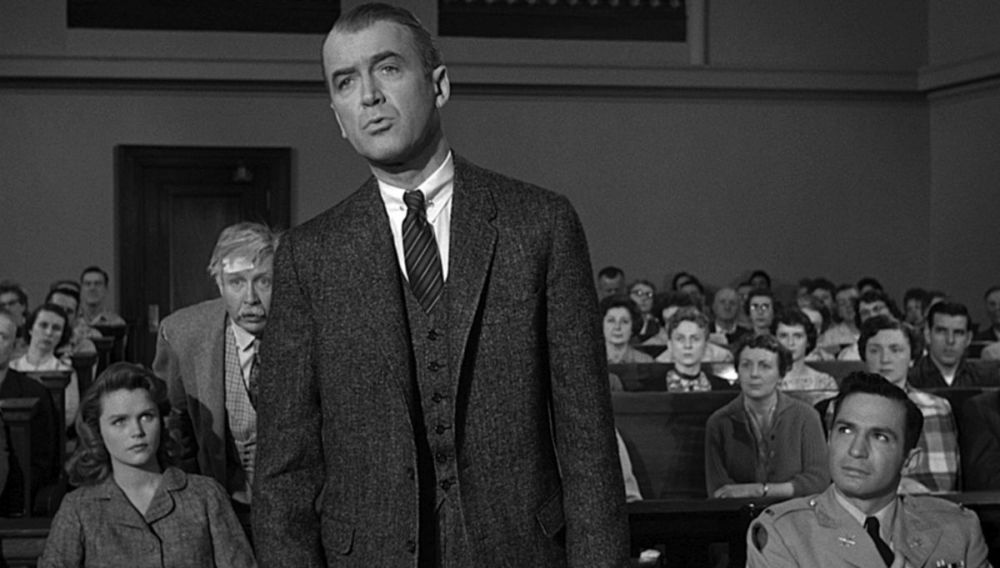

ANATOMIA DI UN OMICIDIO (Otto Preminger, 1959)

Tratto dall'omonimo best seller di Robert Traver (uscito nel 1958) e magnificamente adattato dallo sceneggiatore Wendell Mayes, Anatomia di un omicidio è uno dei più importanti film giudiziari della storia del cinema e in assoluto una delle vette del viennese Otto Preminger. Scandito dalla musica jazz di Duke Ellington (che regala anche un delizioso cameo), il film è un perfetto meccanismo a orologeria, accattivante fin dai celebri titoli di testa di Saul Bass e contrassegnato da un ritmo incessante dal primo all'ultimo minuto, che tocca il suo apice nella straordinaria sfida verbale tra il personaggio di James Stewart e i due avvocati dell'accusa. Sempre nel 1959 il film portò a casa solo il premio alla miglior interpretazione maschile andato a un Jimmy Stewart in stato di grazia.

L'APPARTAMENTO (Billy Wilder, 1960)

Una delle migliori commedie “ciniche” di Billy Wilder (scritta insieme al fido I.A.L. Diamond) e, secondo alcune frange di critica americana, addirittura il miglior film in assoluto del grande regista. Girato quasi completamente in interni (fotografia di Joseph LaShelle), in una New York grigia e avvolgente magnificamente ricostruita più vera del vero, che sta addosso ai protagonisti quasi soffocandoli, L'appartamento è la pellicola più amara e feroce di Wilder sui rapporti umani nell'America degli anni ‘60, dove le falsità e l'individualismo del mondo del lavoro invadono, in un processo inarrestabile, anche le dinamiche affettive personali e la vita privata degli individui. Questi si ritrovano, più per inerzia che per vero arrivismo, a sfruttarsi a vicenda nei modi più biechi e desolanti (Bud sfrutta i superiori per fare carriera, i superiori sfruttano lui, le donne dell'azienda sfruttano gli uomini minacciandoli con lo spauracchio di rendere pubbliche le loro scappatelle), andando a formare un grande equilibrio di ipocrisie ed egoismi che ancora oggi colpisce e ferisce. Incredibilmente nel 1960, a fronte anche della presenza di Rocco e i suoi fratelli di Visconti, sia a quest'ultimo che a Wilder, presenze ricorrenti in questa sede, fu preferito Il passaggio del Reno di André Cayatte, che bissò così la vittoria con Giustizia è fatta di dieci anni prima.

ROCCO E I SUOI FRATELLI (Luchino Visconti, 1960)

Attraverso una narrazione potente e vigorosa, Luchino Visconti tratteggia un quadro disperato in cui i personaggi, vittime del proprio ineluttabile destino, si muovono in un clima di tragedia che restituisce con impeccabile perizia la condizione sociale di una famiglia e, per estensione, di un'Italia alla ricerca di se stessa alle porte del boom economico. Impeccabile nella progressione drammatica che accosta armoniosamente sequenze memorabili di straripante forza espressiva (il selvaggio stupro notturno in cui affiora tutta la bestilità dell'animo umano, il brutale assassinio all'Idroscalo) e momenti di intensa riflessione introspettiva, attraverso una vicenda che «arriva fino al delitto, centrando un aspetto del carattere meridionale di grande importanza: il sentimento, la legge, e il tabù dell'onore» (Luchino Visconti). Magistrale fusione di duro realismo e melodramma viscerale, il film si carica di riferimenti cristologici nella descrizione della disgregazione di una famiglia semplice legata al passato "contaminata" dalle storture di un mondo in divenire, secondo una visione tipicamente viscontiana che contrappone vecchio e nuovo.

IL BANDITO DELLE 11 (Jean-Luc Godard, 1965)

Concitato, sovversivo, indimenticabile. Il bandito delle 11 è una delle opere più importanti firmate Jean-Luc Godard: un film in cui ritorna, innanzitutto, il tema della fuga, che il regista aveva già trattato nel suo celebre esordio, Fino all'ultimo respiro (1960). È un'opera romantica, ma mai smielata che, in mezzo a inserti surreali e decise provocazioni audiovisive, mostra le difficoltà del vivere borghese e l'impossibilità di comunicazione all'interno della coppia moderna: argomento già trattato nel precedente Il disprezzo (1963). Lo si può infatti definire una summa di tutto ciò che Godard ha fatto fino a quel momento, ma mai come in questo caso il regista ha dato tanta importanza al colore e a una struttura frammentata e lucidamente sperimentale. Si cita la letteratura, la poesia, la pittura, il cinema (notevole cameo di Samuel Fuller), eppure di fronte a Il bandito delle 11 si ha la sensazione di un prodotto unico e forte di un'identità propria. Pierrot Le Fou, titolo originale del film, avrebbe permesso a Godard di vincere il Leone d'oro molti anni prima del 1983, anno in cui trionfò con Prénom Carmen con un devoto e battagliero Bernardo Bertolucci presidente di giuria, animato dalla ferma volontà di risarcire Godard (gli aneddoti sulla giuria di quell'edizione sono leggendari, a cominciare da Bertolucci che per sanare una lite avvenuta il giorno col regista giapponese Nagisa Oshima gli si presentò davanti, la mattina dopo, con una maglietta con scritto "Team Nagisa"). Nel 1965, invece, il Leone d'oro andò per il terzo anno di fila a un film italiano, il già citato ma non altrettanto memorabile Vaghe stelle dell'Orsa di Visconti.

AU HASARD BALTHAZAR (Robert Bresson 1968)

Una delle più alte testimonianze artistiche nella storia del cinema. Racconto di struggente intensità in grado di unire il severo rigore del minimalismo stilistico a uno sguardo di toccante umanità, che diventa straziante testimonianza della cieca crudeltà dell'uomo e del carico di patimenti a cui si è sottoposti nella vita terrena. Figura santificata e simbolo cristologico, l'asino Balthazar diventa allegoria spirituale assoluta nella sua limpida autenticità e il suo candido sguardo compassionevole, privo di ogni sovrastruttura connaturata nella natura umana, trova straordinaria forza espressiva attraverso un composto senso di dignità. Nella sua disadorna purezza, incarna i valori morali eterni, l'essenza evangelica della missione cristiana e l'etica della coscienza al di là di qualsiasi preconcetto o condizionamento. Una parabola che non ha eguali nel restituire un quadro disperato ma profondamente religioso, in cui una realtà arida e mossa da istinti violenti spoglia i sentimenti ma non la capacità di sopportare la sofferenza. Nel clima di contestazione del 1968, l'edizione di quell'anno segna il termine dell'assegnazione dei premi, dall'edizione successiva, fino al 1980, la Mostra (quando verrà svolta) sarà non competitiva (nulla fare, dunque, per il cristallino capolavoro di Robert Bresson).

BLADE RUNNER (Ridley Scott, 1982)

Libero adattamento del romanzo Il cacciatore di androidi di Philip K. Dick, Blade Runner è una delle vette del cinema anni Ottanta, nonché precursore di quel post-moderno che ha nella contaminazione la sua principale peculiarità: dall'ibridazione tra generi (con una messa in scena che combina stilemi narrativi ed estetici della fantascienza e del noir) all'architettura barocca e al contempo futuristica che domina la città; dal crogiolo etnico e culturale della metropoli all'indistinguibilità tra esseri umani e replicanti. La Los Angeles tratteggiata da Scott è una città cupa, bagnata da una pioggia interminabile, caotica e spaventosa, artificiosa e angosciante. La visione pessimistica sul futuro di una società sempre più inumana, violenta e spietata è espressa attraverso le scelte estetiche e scenografiche che danno vita a un immaginario tanto inquietante quanto fascinoso e memorabile. Splendida colonna sonora di Vangelis. Sostanzialmente ignorato dal pubblico all'uscita in sala, il film è diventato nel corso del tempo un cult movie e uno dei primi grandi successi della storia dell'home video, dando vita a innumerevoli letture filosofiche, esistenziali e perfino religiose. Nell'ultima edizione diretta da Carlo Lizzani la giuria presieduta da Marcel Carné, in un momento storico in cui la linea di demarcazione tra autorialità e film americani ad alto budget veniva ancora tagliata con l'accetta, premiò col Leone d'oro Lo stato delle cose di Wim Wenders.

DONNE SULL'ORLO DI UNA CRISI DI NERVI (Pedro Almodóvar, 1988)

Lontanamente ispirato a La voce umana (1930) di Jean Cocteau, Donne sull'orlo di una crisi di nervi si è imposto, con il passare degli anni, come uno dei titoli di culto della lisergica filmografia di Pedro Almodóvar. È l'opera in cui il regista di Calzada de Calatrava ha saputo meglio modellare la propria trasgressiva poetica su una irresistibile farsa degli equivoci dal ritmo forsennato che sorprende per lo stile, al contempo irriverente e malizioso, imperniato sugli elementi fondamentali della cultura pop: la pop-art, il teatro del boulevard, la sit-com, la moda, i rotocalchi femminili, la pubblicità. In quell'anno, però, il folgorante film del regista spagnolo, sebbene meritasse miglior sorte dal palmarés, fu battuto da un titolo non meno meritevole: Città dolente di Hou Hsiao-hsien.

QUEI BRAVI RAGAZZI (Martin Scorsese, 1990)

È Henry stesso, insieme a Karen, a raccontarci trent'anni di storia della malavita italoamericana, come nelle pagine del libro-reportage di partenza Wiseguy di Nicholas Pileggi, autore della sceneggiatura insieme allo stesso regista. Scorsese torna alle origini, raccontando ciò che conosce meglio: ma tra i giovani angeli caduti di Mean Streets (1973) e questi goodfellas che fanno dell'ammazzamento una routine quotidiana, lo scarto è fondamentale. Il film è una lucidissima analisi di un micromondo che ospita esseri di infinita meschinità e ormai privi di alcun senso dell'onore, un affresco socio-culturale con dialoghi di sorprendente naturalismo che vanno ben oltre lo stereotipo etnico. I fermi immagine congelano l'espressività animalesca dell'atto violento, gli incredibili piani-sequenza fanno girare la testa (memorabile sia la carrellata sulle facce dei compari che l'ingresso di Karen e Henry negli inferi del Copacabana), mentre una soundtrack infinita ci accompagna alla stregua di un juke box impazzito. A Quei bravi ragazzi, summa del cinema di Scorsese, la giuria guidata da Gore Vidal preferì però Rosencrantz e Guildenstern sono morti di Tom Stoppard.

LANTERNE ROSSE (Zhang Yimou, 1991)

Sbaglia chi pensa di trovarsi davanti un film storico che racconta un mondo ormai superato: seppur ambientato negli anni Venti del secolo scorso, Lanterne rosse allude a quell'immobilismo sociale e a quell'universo maschilista e patriarcale che ha contraddistinto la Cina di ieri e di oggi. Non a caso venne proibito in patria al momento della sua uscita nelle sale, poiché capace di mettere a nudo le contraddizioni e le problematiche di una società che vige ancora oggi su regole vetuste. Arrivato al suo terzo film, Zhang Yimou dimostra di aver raggiunto la piena maturità portando avanti, con stile maestoso e impressionante lucidità drammaturgica, quelle riflessioni sulla condizione femminile che aveva già messo in scena nei precedenti Sorgo rosso (1987) e Ju Dou (1990). Il Leone d'oro, tuttavia, andò a Urga - Territorio d'amore di Nikita Mikhalkov.

LONTANO DAL PARADISO (Todd Haynes, 2002)

Il talentuoso Todd Haynes dirige un'opera fiammeggiante, rendendo un sentito omaggio ai melodrammi americani degli anni Cinquanta, in particolare a quelli di Douglas Sirk, di cui Lontano dal paradiso rivela evidenti influssi: la pittorica fotografia in technicolor dai colori sgargianti, la colonna sonora avvolgente ed enfatica e soprattutto una serie di tematiche tipiche di quel periodo (infelicità coniugale, omosessualità, razzismo, amori impossibili). Haynes, però, rende il tutto più esplicito di quanto fosse possibile all'epoca di Sirk, per via della censura, amplificandone allusioni e sottotesti e attualizzandone lo spirito originario nel miglior modo possibile. Nulla da fare, però, per il Leone d'oro, che la giuria capitanata da Gong Li assegnò a Magdalene di Peter Mullan.

BUONGIORNO, NOTTE (Marco Bellocchio, 2003)

Ispirandosi, seppur vagamente, al libro Il prigioniero di Anna Laura Braghetti, carceriera di Moro, Bellocchio firma una delle pellicole più potenti della sua carriera, senza il fine di voler svelare nuovi risvolti di una pagina nera della cronaca nostrana, ma optando, invece, per fornire una sua personale rilettura in chiave stilizzata e libera. È un'opera coraggiosa e decisamente fuori dagli schemi, creativamente fertilissima e spiazzante, abile nell'attraversare con il sogno e il gioco delle ipotesi uno dei momenti più infelici della storia italiana. Intenso e dolente, intimista e profondamente attento alla cura dei dettagli (con una particolare attenzione per i primi piani e per i piccoli gesti quotidiani apparentemente di poca importanza ma, di fatto, rivelatori di stati d'animo inquieti e autocensurati), è uno dei film più interessanti e toccanti del cinema italiano d'inizio nuovo millennio. Il presidente di giuria Mario Monicelli e i suoi colleghi giurati gli preferirono però il film russo Il ritorno, e lo stesso Bellocchio non la prese benissimo.

REDACTED (Brian De Palma, 2007)

Accantonata temporaneamente ogni forma di fascinazione hitchcockiana, Brian De Palma vira verso una storia di stupro e violenza ai tempi della guerra. I campi di battaglia non sono più quelli vietnamiti di Vittime di guerra (1989), ma quelli dell'Iraq del nuovo millennio: è un duro atto di denuncia nei confronti degli Stati Uniti questo piccolo grande film, un'opera ferocemente autocritica, pronta a non fare sconti a nessuno, soprattutto quando la complicità sta nell'occhio di chi guarda. Non colpisce soltanto per i contenuti, ma anche e soprattutto per un vigore formale che riflette sul senso dell'immagine in epoca contemporanea, sulla necessità di filmare e archiviare ogni nostra azione, sui mezzi d'informazione e sulla condivisione in rete. Non a caso la narrazione procede in maniera decisamente insolita, riducendo al minimo i momenti di oggettività cinematografica, mostrando l'evoluzione degli eventi attraverso le immagini riprese da vari dispositivi: circuiti di sicurezza, videocamere amatoriale, filmati postati sul web. La giuria presieduta da Zhang Yimou però lo ignorò (idem col film che segue, in Concorso nello stesso anno), assegnando un secondo discusso Leone d'oro ad Ang Lee per Lussuria - Seduzione e tradimento.

COUS COUS (Abdellatif Kechiche, 2007)

Dopo Tutta colpa di Voltaire (2000) e La schivata (2003), Abdellatif Kechiche dà vita a una pellicola ancor più intensa e personale, che conferma tutto il suo grande talento. Attraverso un vero e proprio pedinamento della macchina da presa sui personaggi (che ricorda il neorealismo italiano e in particolare le teorie di Zavattini), il regista segue i suoi protagonisti prendendoli e perdendoli in continuazione, immergendo lo spettatore in un mondo dove si mescolano sapori etnici, culture e costumi. In Cous cous sorprendono l'autenticità e il realismo, ottenuti dallo stile quasi documentaristico che rende verosimile quasi ogni momento della storia narrata attraverso una sapiente dilatazione dell'intreccio, in cui nulla viene percepito come superfluo. "Il Leone d'oro del pubblico e della critica", come recita l'eloquente locandina italiana (presente nella scheda del nostro dizionario), che reca su di sé il segno di quello che in molti ritennero un vero e proprio scippo.

THE MASTER (Paul Thomas Anderson, 2012)

Segnato da una lavorazione turbolenta e da numerosi rinvii, il sesto film di Paul Thomas Anderson è il ritratto di un'America ferita, a caccia di certezze e maestri da seguire. L'uomo americano, stretto tra gli orrori della Seconda guerra mondiale e l'imminente conflitto in Corea, si muove in cerca di qualcuno che possa guidarlo e aiutarlo a incanalare in maniera costruttiva forza e brutalità dettate dalla disperazione e da nervi a pezzi. «L'uomo non è un animale. Non facciamo parte del regno animale» è uno dei mantra ripetuti da Lancaster Dodd, quasi a esorcizzare la componente animalesca che in Freddie è evidente (fin dalla postura) e incontenibile (come la sua ossessione per il sesso). I parallelismi tra Dodd e il fondatore di Scientology, L. Ron Hubbard, sono evidenti ma meno centrali di quanto si possa pensare: Anderson, infatti, è interessato a riflettere sulla necessità ineludibile per ogni essere umano di trovare un modello da seguire e al contempo di ricoprire tale ruolo in rapporto a qualcun altro. Michael Mann, presidente di giuria nel 2012, non potendo assegnarli tutti i premi principali del palmarés o quasi (anche se avrebbe voluto, in deroga al regolamento) optò per Pietà di Kim Ki-duk come Leone d'oro (The Master vinse comunque il Leone d'Argento per la miglior regia e la Coppa Volpi per i due eccezionali protagonisti, Joaquin Phoenix e Philip Seymour Hoffman).

STRAY DOGS (Tsai Ming-Liang 2013)

Giunto al suo decimo lungometraggio e ormai intenzionato a ritirarsi dal cinema di fiction, il malese Tsai Ming-liang chiama nuovamente a raccolta i volti del suo cinema (dall'attore feticcio Lee Kang-sheng alle tre fedeli Yang Kuei-Mei, Chen Shiang-chyi e Lu Yi-Ching) e realizza il suo film più estremo e radicale per decostruzione della narrazione ed esasperazione della messa in scena. Ambientato in una Taipei mai così anonima e alienante, dominata da casermoni abbandonati e centri commerciali scintillanti, il film procede per successione di lunghi tableaux vivants — una scelta stilistica già alla base del progetto sperimentale Walker (2012) con cui Tsai aveva assimilato il proprio lavoro a quello di un pittore — lasciando allo spettatore il compito di rimettere insieme i pezzi di una storia appena accennata e già conclusa fuori campo. Poco importa allora se le immobili ed estenuanti sequenze sembrano non avere né un inizio né una fine, se lo stesso personaggio femminile viene contemporaneamente interpretato da tre attrici diverse, se i protagonisti passano senza soluzione di continuità da una metropoli frenetica a una misteriosa palude lussureggiante e se, a un certo punto, come per incantesimo il nucleo familiare si trova ricostituito in una casa/caverna sospesa fra sogno e realtà: portando alle estreme conseguenze il suo lavoro di sottrazione, Tsai libera la pellicola dalle regole della consequenzialità e propone allo spettatore un'opera di pura esperienza visiva. La giuria presieduta da Bernardo Bertolucci, in quell'anno, premiò Sacro GRA di Gianfranco Rosi.

MEKTOUB, MY LOVE - CANTO UNO (Abdellatif Kechiche, 2017)

Dimostrando una invidiabile coerenza tematica e stilistica, Abdellatif Kechiche, a quattro anni da La vita di Adele (2013), torna a esplorare un preciso quanto fugace momento di esistenza vissuta, portando l’amore per la vita e per il cinema nell’incantevole scenario della riviera francese baciata da sole. Tratto da un romanzo di François Bégaudeau (anche se la sensazione è che Kechiche abbia preso molta ispirazione anche dalla sua storia personale), Mektoub, My Love: Canto Uno è un fluviale racconto di emozioni autentiche e dettagli colti in una ordinaria quotidianità che ha i tratti del grande romanzo di formazione, costruito come una successione di maxi sequenze che passano in rassegna la spontaneità del sentimento amoroso, il piacere della convivialità più spensierata, la forza accentratrice dei rapporti umani. Straordinario lo studio sui corpi (femminili), simbolo di bellezza formosa e fertilità, ripresi con una grazia che non viene mai meno neanche nel lungo amplesso che apre il film. Snobbato nell'anno della vittoria di Guillermo del Toro con La forma dell'acqua (presiedeva la giuria Annette Bening), come, incredibilmente, anche il film conclusivo di questa carrellata di mancati Leoni eccellenti.

FIRST REFORMED (Paul Schrader, 2017)

Autore di spicco della New Hollywood e profondo innovatore dei canoni del cinema classico, a 71 anni Paul Schrader ha ritrovato l’ispirazione dei tempi migliori scrivendo e dirigendo un rigoroso dramma di dolente umanità che riprende e aggiorna alla contemporaneità tutta la sua poetica. Conservando un approccio austero e disadorno che rimanda allo spiritualismo di Bresson (si pensi, anche per le scelte narrative, a Il diario di un curato di campagna) e Dreyer (da Dies irae a Ordet), l’autore americano ha realizzato un film capace di addentrarsi tra le aspre pieghe della provincia americana (come fece già nello splendido Hardcore) con una messa in scena che sottolinea l’importanza sia della parola (straordinario il lungo dialogo tra il giovane attivista e Toller), sia dell’immagine (la composizione pittorica dell’inquadratura, la valenza simbolica del chiaroscuro). Centrale, come spesso nel cinema di Schrader, il percorso cristologico del protagonista, che addossa su di sé tutte le sofferenze in un cammino di redenzione che parte da una condizione di emarginazione volontaria e approda a un tentativo di salvezza con il Bene che trionfa sul Male.

ATTORI

REGISTI

CORSI

NEWS