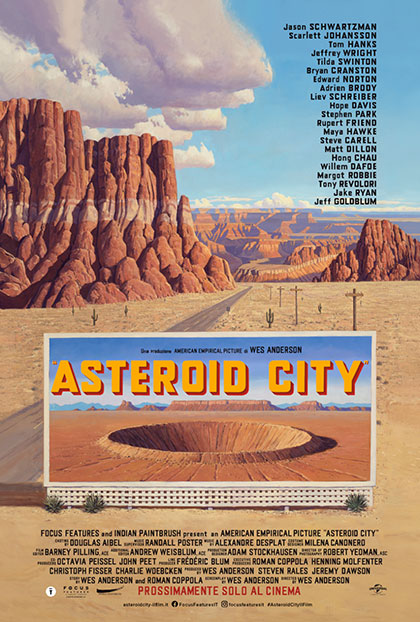

Asteroid City

Asteroid City

Durata

105

Formato

Regista

Anni Cinquanta, nell’immaginaria e remota cittadina desertica di Asteroid City si svolge un convegno di astronomia, noto come Junior Stargazer. La convention attira diversi studenti con i rispettivi genitori, ma molto presto le storie di questi personaggi finiranno per sovrapporsi in modi del tutto inaspettati.

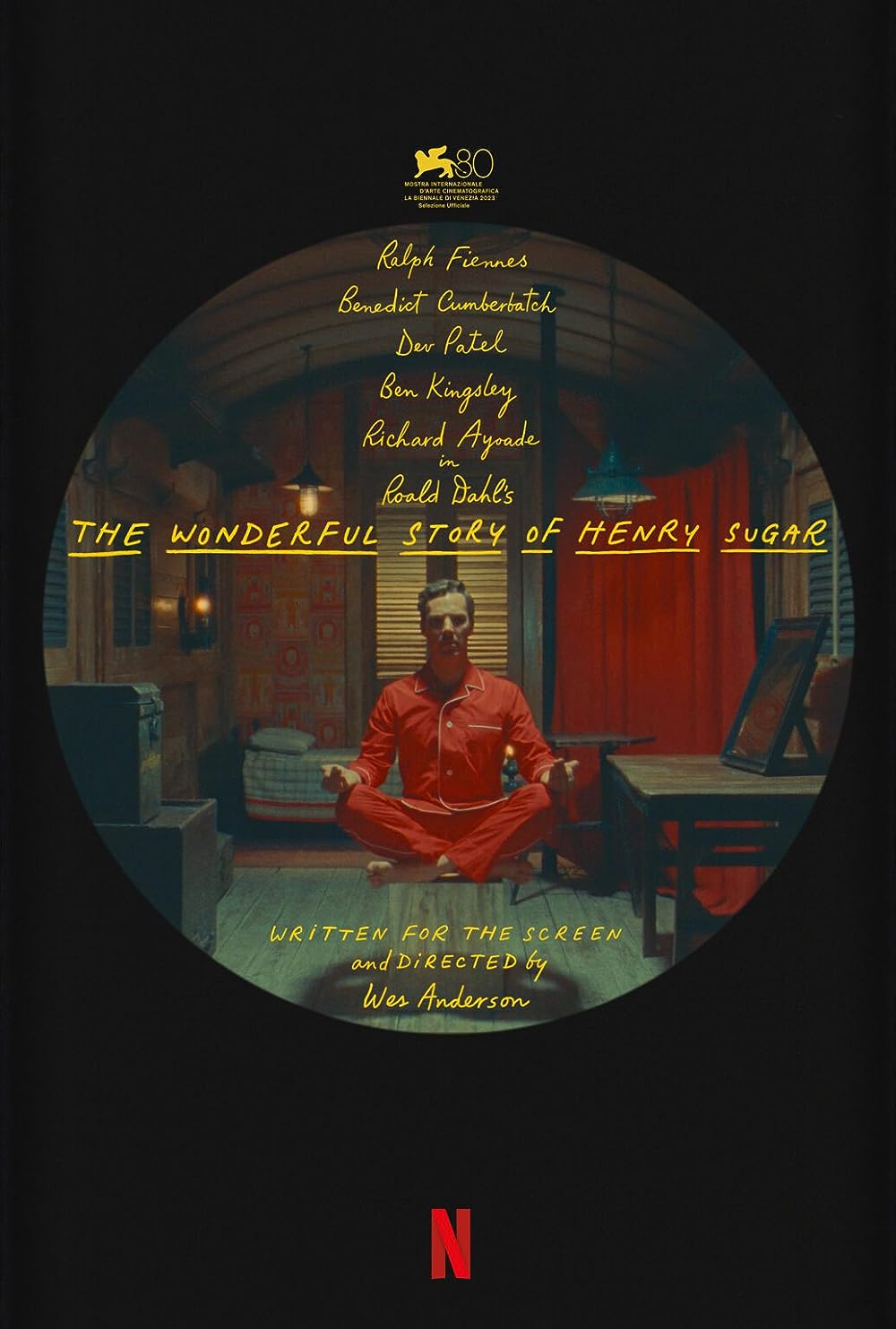

Sono passati due anni da The French Dispatch e Wes Anderson prosegue su una linea teorica sempre più distante dalle logiche commerciali, in cui – in maniera tanto coraggiosa quanto, forse, autolesionista – opta per fare il cinema che più gli interessa, senza più pensare troppo al suo (ex?) pubblico di riferimento. Dalla superficie, toccata volutamente e con grande forza, del suo film precedente, qui il regista americano ragiona sulla profondità (tanto nel taglio delle inquadrature, quanto nella scrittura di alcuni personaggi), andando a scardinare quei temi cardine che avevano reso importante il suo cinema (la famiglia, in primis). Lo stile, simmetrico e giocato continuamente su panoramiche e carrellate, è sempre lo stesso, ma in questa nuova fase della carriera Anderson crea anche continui giochi di scatole cinesi a livello drammaturgico, che rendono la sua narrazione più complessa da seguire e a tratti eccessivamente macchinosa. L’attenzione ai dettagli e la sua classica ironia rendono il prodotto godibile, ma l’operazione è meno feroce di quella precedente e alla lunga le riflessioni sul confine tra realtà e finzione rischiano un po’ di stancare. L’eleganza, come sempre, non manca e c’è tanto su cui pensare al termine della visione: non è un film vuoto, come può sembrare, ma un film sul vuoto, che funziona a metà ma che lascia ugualmente una serie di ragionamenti non banali da interpretare. Mescolando fantascienza e western, Anderson parla anche di una serie di paure umane, collettive (la bomba atomica) e individuali (la solitudine), dando vita a una pellicola intima e personale, a cui si sente che, nonostante tutto, tiene davvero molto. Presentato in concorso al Festival di Cannes.

Sono passati due anni da The French Dispatch e Wes Anderson prosegue su una linea teorica sempre più distante dalle logiche commerciali, in cui – in maniera tanto coraggiosa quanto, forse, autolesionista – opta per fare il cinema che più gli interessa, senza più pensare troppo al suo (ex?) pubblico di riferimento. Dalla superficie, toccata volutamente e con grande forza, del suo film precedente, qui il regista americano ragiona sulla profondità (tanto nel taglio delle inquadrature, quanto nella scrittura di alcuni personaggi), andando a scardinare quei temi cardine che avevano reso importante il suo cinema (la famiglia, in primis). Lo stile, simmetrico e giocato continuamente su panoramiche e carrellate, è sempre lo stesso, ma in questa nuova fase della carriera Anderson crea anche continui giochi di scatole cinesi a livello drammaturgico, che rendono la sua narrazione più complessa da seguire e a tratti eccessivamente macchinosa. L’attenzione ai dettagli e la sua classica ironia rendono il prodotto godibile, ma l’operazione è meno feroce di quella precedente e alla lunga le riflessioni sul confine tra realtà e finzione rischiano un po’ di stancare. L’eleganza, come sempre, non manca e c’è tanto su cui pensare al termine della visione: non è un film vuoto, come può sembrare, ma un film sul vuoto, che funziona a metà ma che lascia ugualmente una serie di ragionamenti non banali da interpretare. Mescolando fantascienza e western, Anderson parla anche di una serie di paure umane, collettive (la bomba atomica) e individuali (la solitudine), dando vita a una pellicola intima e personale, a cui si sente che, nonostante tutto, tiene davvero molto. Presentato in concorso al Festival di Cannes.